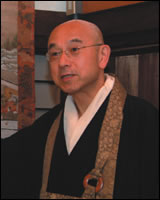

古寺探訪は、多くの人が京都を訪ねる目的の一つ。最近は若い参詣者も増えているという東山区の六道珍皇寺で、ご住職・坂井田良宏師の味わい深くチョット恐いお話を。

「むかし、むかし、平安の時代の都人たちは鴨川を三途の川にたとえ、東山の麓に広がる鳥辺野一帯をあの世と思っていました。身内で死人が出ると、この珍皇寺の前まで運んで来て、ここで野辺の送り最後の別れをしたところと言われています。それで珍皇寺の前には『六道の辻』という碑が建っています。ここは冥界の入り口にあたり、亡くなった人は生前の所業に応じて地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上、六つの道(世界)へ輪廻していくと仏教では説かれています。お盆には地獄の釜の蓋が開くと言うでしょ。それで、八月七日から十日にかけての『お精霊さん迎え』には、冥土に最も近いとされる当寺に何万人もの方が訪れ、冥土にも響き渡ると伝えられる『迎え鐘』を撞き、精霊をこの世に迎えられるのです」。

そう語りながら、ご住職が立たれたのが地獄極楽を描いた『熊野観心十界図』の前。

「生前の所業に応じて輪廻を繰り返すのが人間です。地獄とはどんな苦しい所か、極楽はどうか。明治の頃まではこの絵図を見せて説法をしていたそうです。……ところで、地獄には十人の裁判官がおるのですが、その五番目におわすのが閻魔大王です。この閻魔さんのところへ夜ごと通い、亡者の弁護役を務めていたという人物が平安時代の小野篁です。なかには篁の弁護によって冥界からよみがえった人もあり、そこから篁が冥府の閻魔庁の役人もしていることが広まったといいます。井戸は、篁を寵愛された嵯峨天皇の御所(現在の大覚寺)門前にあった福生寺へと通じていたそうです。異界に通じる人といえば、小野篁は安倍晴明と並んで代表的な人物。最近はブームになって若い参詣者が増えています」

わかりやすく仏の道を説いてくださるご住職。参詣者の多いお精霊さん迎えの日を避けて訪れれば、有り難いお話が直にうかがえるかも…。 |

|

「『十界図』の真ん中には“心”という字が書いてあります。地獄も極楽もふだんの心掛け次第です。地獄は人の心が作り出すもの。だから懺悔する心が大切なんですよ」。 |